Tras la decisión de las autoridades municipales de San Francisco

de prohibir el uso de tecnologías de reconocimiento facial para

determinar la identidad de una persona basándose en un vídeo o

fotografía, una segunda ciudad, Somerville, en Massachusetts, se une a ella con medidas similares.

La

reacción de las ciudades norteamericanas sorprende por el hecho de

adelantarse a otros países y entornos tradicionalmente más concienciados

y respetuosos con todos los temas relacionados con la privacidad: en

Europa, la posible regulación del tema está aún en la fase previa, en su

análisis por parte de comisiones de expertos,

aunque todo apunta que las conclusiones serán similares: la prohibición

del uso de algoritmos de reconocimiento facial para llevar a cabo

actividades de vigilancia masiva. En Londres, sin embargo, se están haciendo pruebas con su uso, e incluso se ha multado a personas por cubrirse la cara para evitar ser reconocidos por las cámaras.

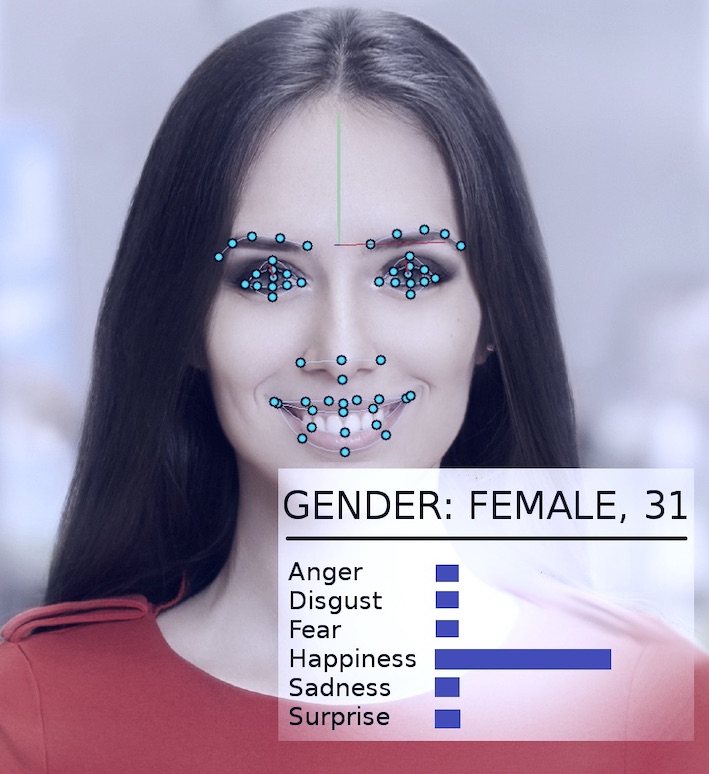

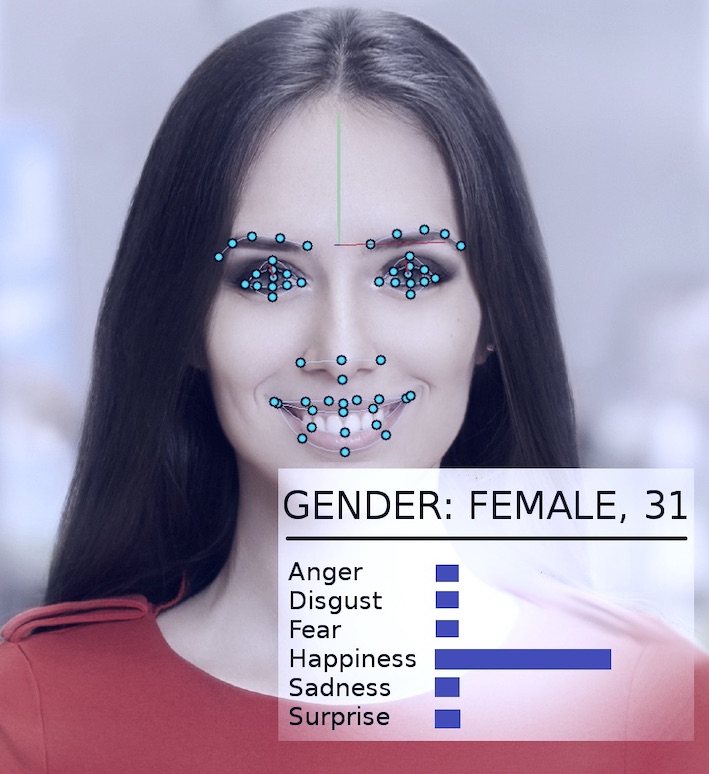

A medida que la tecnología de reconocimiento facial se hace más sencilla, más escalable, más precisa y su adopción más ubicua, nos sitúa ante un dilema moral:

una cosa es utilizarla para aplicaciones que nos hacen la vida más

sencilla y sobre las que tomamos decisiones libremente, como desbloquear

nuestro smartphone o nuestro ordenador, embarcar más rápido en

un avión o pasar más rápidamente por el control de pasaportes de un

aeropuerto, y otra tener que aceptar de forma obligada que nuestras

ciudades se conviertan en entes que nos espían y monitorizan donde

estamos y qué hacemos en todo momento. Las reacciones de los manifestantes de Hong Kong,

utilizando máscaras y trucos como ponerse pegatinas en distintos

lugares de la cara para confundir a los sistemas de reconocimiento

facial, utilizando billetes de metro de un solo uso en lugar de su

tarjeta de transporte personal, o comunicándose con tarjetas SIM recién

adquiridas en lugar de con las habituales, deberían alertarnos sobre la distopía que se nos viene encima si permitimos que la tecnología sea aplicada hasta el límite en ese sentido.

Empresas tecnológicas como Amazon han manifestado claramente, a pesar de la oposición de sus empleados, no estar dispuestas a dejar de vender su tecnología de reconocimiento facial a los gobiernos que lo soliciten. Mientras, surge también una corriente tecno-fatalista que simplemente opina que la tecnología de reconocimiento facial está aquí para quedarse, y que a pesar de que no todos sus usos nos gusten, tendremos que aceptarla necesariamente

como parte del panorama habitual que nos rodea, como un signo de los

tiempos. Sin embargo, este tipo de visión resignada choca con la

realidad: la vigilancia masiva nunca ha funcionado, termina generando

sistemas que nos vigilan a todos menos a los que tienen algo que

ocultar, y nos roba un espacio y unas libertades que considerábamos fundamentales. La experiencia nos demuestra que el penoso argumento del “si no tengo nada que ocultar, no tengo nada que temer” es algo que, simplemente, no funciona.

¿Cómo deberíamos plantearnos la regulación de las tecnologías de reconocimiento facial? ¿Desplegarla, pero restringir su uso a cuestiones excepcionales siempre solicitadas mediante una orden judicial? ¿No permitir su despliegue y su uso? ¿Permitir su uso con una serie de excepciones adecuadamente consensuadas dentro de un contexto social determinado? ¿Cómo afrontar un reto social que tenemos ya prácticamente encima?

Via

Tras la decisión de las autoridades municipales de San Francisco de prohibir el uso de tecnologías de reconocimiento facial para determinar la identidad de una persona basándose en un vídeo o fotografía, una segunda ciudad, Somerville, en Massachusetts, se une a ella con medidas similares.

La reacción de las ciudades norteamericanas sorprende por el hecho de adelantarse a otros países y entornos tradicionalmente más concienciados y respetuosos con todos los temas relacionados con la privacidad: en Europa, la posible regulación del tema está aún en la fase previa, en su análisis por parte de comisiones de expertos, aunque todo apunta que las conclusiones serán similares: la prohibición del uso de algoritmos de reconocimiento facial para llevar a cabo actividades de vigilancia masiva. En Londres, sin embargo, se están haciendo pruebas con su uso, e incluso se ha multado a personas por cubrirse la cara para evitar ser reconocidos por las cámaras.

A medida que la tecnología de reconocimiento facial se hace más sencilla, más escalable, más precisa y su adopción más ubicua, nos sitúa ante un dilema moral: una cosa es utilizarla para aplicaciones que nos hacen la vida más sencilla y sobre las que tomamos decisiones libremente, como desbloquear nuestro smartphone o nuestro ordenador, embarcar más rápido en un avión o pasar más rápidamente por el control de pasaportes de un aeropuerto, y otra tener que aceptar de forma obligada que nuestras ciudades se conviertan en entes que nos espían y monitorizan donde estamos y qué hacemos en todo momento. Las reacciones de los manifestantes de Hong Kong, utilizando máscaras y trucos como ponerse pegatinas en distintos lugares de la cara para confundir a los sistemas de reconocimiento facial, utilizando billetes de metro de un solo uso en lugar de su tarjeta de transporte personal, o comunicándose con tarjetas SIM recién adquiridas en lugar de con las habituales, deberían alertarnos sobre la distopía que se nos viene encima si permitimos que la tecnología sea aplicada hasta el límite en ese sentido.

Empresas tecnológicas como Amazon han manifestado claramente, a pesar de la oposición de sus empleados, no estar dispuestas a dejar de vender su tecnología de reconocimiento facial a los gobiernos que lo soliciten. Mientras, surge también una corriente tecno-fatalista que simplemente opina que la tecnología de reconocimiento facial está aquí para quedarse, y que a pesar de que no todos sus usos nos gusten, tendremos que aceptarla necesariamente como parte del panorama habitual que nos rodea, como un signo de los tiempos. Sin embargo, este tipo de visión resignada choca con la realidad: la vigilancia masiva nunca ha funcionado, termina generando sistemas que nos vigilan a todos menos a los que tienen algo que ocultar, y nos roba un espacio y unas libertades que considerábamos fundamentales. La experiencia nos demuestra que el penoso argumento del “si no tengo nada que ocultar, no tengo nada que temer” es algo que, simplemente, no funciona.

¿Cómo deberíamos plantearnos la regulación de las tecnologías de reconocimiento facial? ¿Desplegarla, pero restringir su uso a cuestiones excepcionales siempre solicitadas mediante una orden judicial? ¿No permitir su despliegue y su uso? ¿Permitir su uso con una serie de excepciones adecuadamente consensuadas dentro de un contexto social determinado? ¿Cómo afrontar un reto social que tenemos ya prácticamente encima?

Via